刺耳的警報聲響起,今天,幾乎所有的媒體,都會高喊“勿忘國恥”。89年前的這一天,日軍炮轟瀋陽北大營,繼而侵佔整個東北。不抵抗的張公子,讓3000萬父老鄉親成了亡國奴。

如果按現行口徑來說,這是14年抗戰的爆發日。

根據官方統計,在抗戰中,中國軍人傷亡380余萬。而實際,應該遠遠高於這個數字,有無數的士兵,在還未抵達戰場時,就因為饑餓或者疾病,殞命途中。

昨夜,一位邊疆的志願者發來微信截圖,當地政府部門的一位領導聯繫她,希望她轉告老兵和家屬,“告訴他們,國家和人民不曾忘記他們,以及他們在抗戰中所做出的犧牲。”

這位志願者激動地說,“6年來,自下而上的努力,終於被他們看見了。”

這場發端於民間的關懷抗戰老兵的行動,也至少有14年了。比抗戰還長,但今天,還不能說取得了真正意義上的勝利。

不算勝利,是因為當年守護山河的抗戰老兵,還生活在政治的夾縫中;我們還沒能站在國家的高度,來審視這段悲壯的歷史;官民之間,左右之間,抑或是兩岸之間,對這段歷史還沒有達成一個基本的共識;傷亡3500萬軍民而換取的勝利遺產,已近乎化為烏有。

2015年,是這段歷史的高光時刻,30多位國軍老兵,受邀參加了在北京舉行的紀念抗戰勝利70周年閱兵儀式。

令人感動的一個細節是,官方為每一位老兵定制了當年的軍裝,連胸標也是當年的模樣,寫著“中華民國”。

這一歷史時刻的到來,有無數人的努力,包括很多體制內的人士。歷史的榮歸,才是戰爭真正的勝利。

對於這些風燭殘年的老兵來說,生活上的困頓已經為次,獲得國家層面的蓋棺定論,才是最想要的。

2005年,抗戰勝利60周年時,中央電視臺採訪雲南老兵俞允平,在節目播出當天晚上,他看著電視,安靜地離開了。

他的回憶錄裡面有這樣一句話:小時候看蝸牛爬樹,喜歡在蝸牛要經過的地方撒鹽。蝸牛爬到那兒的時候會覺得疼,一疼,就掉下來了。我們在旁邊看著笑。蝸牛再爬,我們再放鹽,如此往復。現在想起來,我就是當年的那只蝸牛。

龍越基金會誕生於2011年,這家以關懷抗戰老兵為核心業務的機構的成立,本身就是歷史的進步。

這中間,還有一個小插曲。在開始的時候,相關部門婉拒了我們提交的申請,在多次懇求無望的情況下,剛剛由調查記者轉型的我,楞頭楞腦地給一位領導發了一個洩憤短信,“作為一位官員,要有所擔當。”

那天晚上,鳳凰衛視剛好播放陳曉楠採訪我的一個節目,我對他說,讓他看看這個節目,如果我們做的事情,不值得支持,那我就不做了。

第二天上午,他回了短信,“非常感動。”

也正是因為他們內心裡的良知,當我有機會面見民政部的一位領導,向他講述了抗戰老兵的生存現狀時,他淚流滿面。也因此,民政部相繼出臺了多份檔,力推此事。

2014年慈展會期間,民政部部長、深圳市領導視察龍越基金會展位。

受邀參加民政部組織召開的多個省份的動員大會,一位領導說,我們要對得起良心。

在更早時候,曾有特殊部門找我談話,當我彙報完我所做的事情後,他痛哭流涕,不僅沒有給我找任何的麻煩,後來還成為我們堅定的支持者。他說,你做的這些事情,才是真的愛國。

這讓我想起一部電影《竊聽風暴》。

歷史的進步,總會加雜很多雜音。

這兩年,關於這段歷史的認知,出現了明顯的倒車。最為典型的事件,當屬電影《八佰》引起的爭論。

看重新上映的《八佰》,看到被塗隱青天白日的旗幟時,仿佛看到了幕後瑟瑟發抖的華誼兄弟,令人寒心。

關於這部電影,我寫了兩篇文章,第一篇《八佰的割裂,正是這個民族苦難的根源》,很快就被四0四了。另一篇文章《何止八佰》,閱讀已30萬,文章的留言,更值得我們去閱讀。

但這篇文章的打賞,被莫名其妙地全部退回了。以致於好多人質問我,是不是嫌給我打賞少,我退回去了,害得我不得不一一解釋。

另一個明顯的變化是,龍越基金會接受到的企業捐贈越來越少了,經濟原因是其次。

甚至連媒體,也開始越來越少地報導抗戰老兵了。在2014年,各大媒體都曾在頭條報導我們的活動“尋找國民黨抗戰老兵”,而今年抗戰勝利75周年,我沒有接到一家媒體要求採訪抗戰老兵。

更讓人毛骨悚然的是,有人義正言辭地說抗戰老兵是個偽概念。

被質疑的,還有說我們包裝了很多假老兵。這麼多年裡,志願者齊心協助,找到了11858名抗戰老兵,因為一些志願者的歷史知識欠缺,在整理老兵資料時有難免有一些紕漏。感覺有一些人,就像拿著放大鏡。

還有人說,有好多抗戰老兵,後來都參加了內戰,手上沾滿了共產黨的鮮血。李宗仁早就成了座上賓,這些小卒子,還要繼續為歷史買單?

我曾採訪過一位參加金門戰役被俘的老兵,當時他們村被俘的有兩位,在遣返戰俘時,另一位留在了臺灣,而他堅決要回到大陸。結果,他的人生因此受到了很大的牽連。而在30多年後,臺灣的那個老兵回家探親,當地統戰部高接遠迎,還讓他去坐陪。

我們怎麼看待他當年的選擇?

我認識很多研究抗戰史的專家,提到這段歷史,更多的是痛心。執政者腐敗,國共難以共識,軍閥之間各有各的算盤,民眾無法與政府齊心。

在這樣的歷史背景下,我們再重新來看這場保家衛國的戰爭,在彼時七零八落的中國,能血拼到底,不做汪精衛,已足以令人敬佩。也就是這些為了混口飯吃的散兵游勇,以血肉之軀,打敗了敵人。

只有放在歷史的大背景下,來評判歷史中的碎片和細節,才會顯得客觀和公允。

而如今,因為一部電影《八佰》而引發的陣營對立和族群割裂,比當年悲催的歷史更讓人悲痛,造成這個民族苦難的根源,依舊昭然。

2015年11月,習馬會在新加坡舉行,主席說,兩岸應該鼓勵雙方共用史料,共寫史書,共同捍衛兩岸歷史。

這段話曾讓歷史研究者歡呼雀躍。

以國家的高度來審視待抗戰歷史,這應該是最好的統戰了。臺灣方面力推此事的當屬郝伯村,而將軍在今年3月仙逝,他應該是為數不多的主張中國統一的臺灣人了。

我曾在2014年拜訪郝將軍,他贈書與我且題字“為還原歷史真相而努力”。

在臺灣訪問時,一位抗戰老兵曾質問我,“你們連我們打仗的歷史都不願意承認,電視上還整天放內戰的片子,還讓我們怎麼來支持祖國統一?”

1949年遷徙臺灣的這些老人,應該是支持祖國統一最核心的力量了,而如今,已鳳毛麟角。對於第三代的年輕人來說,大多數是沒有中國認同的。

我們已經失去了祖國統一最好的機會。

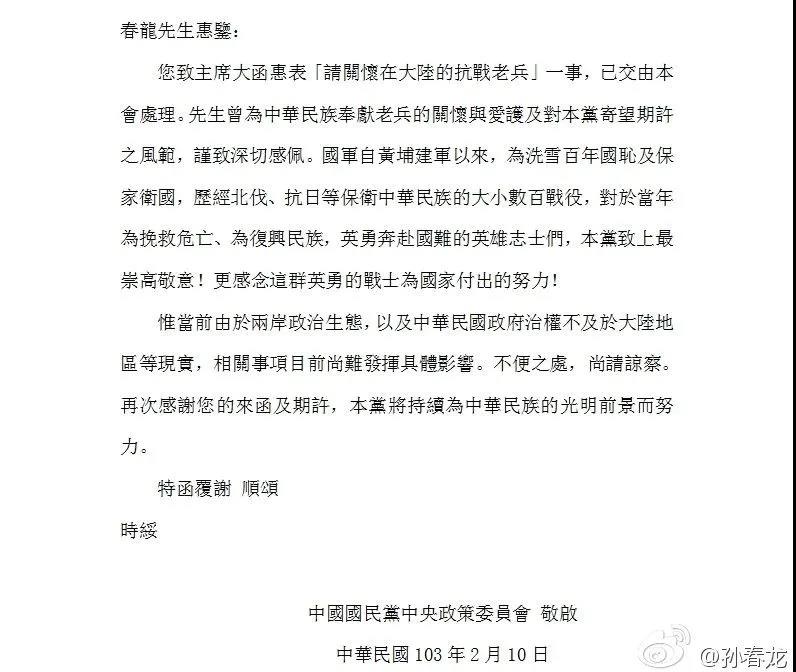

其實臺灣也挺讓人失望的,2014年,我曾寫信給“總統”,希望關懷下留在大陸的抗戰老兵,收到的回復是,“臺灣治權不及於大陸地區”。

一個令人可笑的事情是,大概在兩年前,有一位年輕人質問我,說我不愛國。我心平氣和地告訴他,我都做了那些事情,然後懟了他一句:你有什麼資格和我談愛國。

也有大學生問我,怎麼才算愛國,我說,愛那些曾經守護山河的人,就是愛國。

再看當下的中國,外界的壓力日益俱增,而內部的割裂卻愈加明顯。和九一八爆發那年的中國,何其相似!

敵人已經成為世界強國,我們卻還在角逐是誰領導了這場戰爭。我們對得起上千萬人的鮮血嗎?

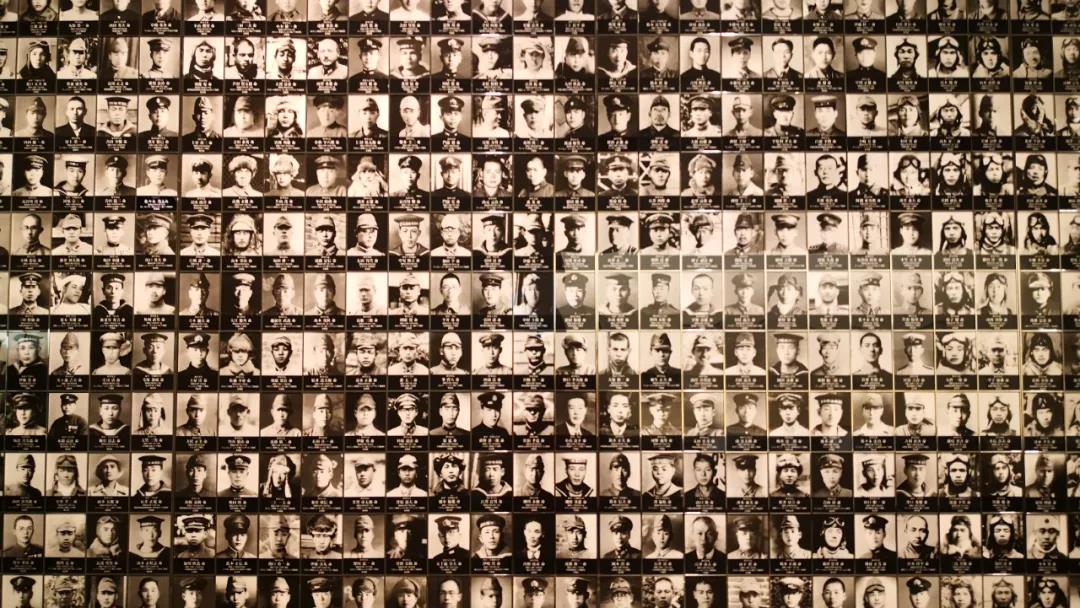

去年,我訪問日本,專程去了靖國神社。每一個陣亡者,都有名字,牆上貼滿了他們的照片。而前來祭祀的人,絡繹不絕。

觀看陳設的資料,只出現了他們向美國遞交降書的介紹,沒有提到中國。或許是,他們並不認可被中國打敗了。

不過大多數較年長的日本精英,在內心裡面,對中國會有愧疚和懺悔。

戰爭勝利75年了,反觀之,經常讓人感覺有些恍惚。為什麼戰敗者已經成了世界強國,勝利者卻依然在扶貧?戰敗者的老兵可以得到國家高額的俸祿,而勝利者的老兵卻在黨派的夾縫中老無所依?戰敗者的名字可以成為國家記憶,而勝利者的屍骸卻橫屍荒野。

2015年,我們在緬甸尋找到了347具中國遠征軍陣亡將士的遺骸,至今無法運送回國,而其中作梗者,卻是國人。

在日本,帶領我們的導遊來自黑龍江,她告訴我一件事,在黑龍江,有很多人冒充日本當年留下的遺孤,造假資料,然後移民日本。

一邊是聽著刺耳的警報聲,一邊是擠破頭皮以認日本爹的方式移民曾經禍害自己的國家。

不知國恥,何以洗雪。

2008年,我去緬甸尋訪滯留於此的中國遠征軍老兵時,見到了楊劍達。他拿出一張2005年的《聯合早報》,報紙已經泛黃,但被塑膠紙精心地包裹著。

之所以保存這份報紙,是因為上面的一篇文章《歷史包袱和政治偏見》,文章結尾說:在紀念抗戰勝利60周年的時候,我們看到中國領導人去訪問八路軍老兵的溫馨場面,但若當時也有國軍抗日老兵的身影出現,其中,一定會令人感到圓滿溫馨和由衷欣悅。

10年後2015年,眾所期待的一幕終於出現了。但楊劍達沒能等來這一天。

截至今年7月,全國倖存的原國軍抗戰老兵僅有4355位了,每年在以20%+的比例凋零。歷史的反復無常,讓他們依然心有餘悸。有一位老兵曾告誡我,別做這些事了,你們沒有經歷過,不知道歷史的殘酷。

但我們的固執與堅持,從來都不是對抗。我們堅信,這種自下而上的努力,會被越來越多的人看見,會有越來越多的當權者,心懷歉意地告訴那些老兵,“國家和人民不曾忘記你們,以及你們在抗戰中所做出的犧牲。”

採訪楊劍達時,他說,我們當年打仗,就是為了你們這些後人們,再也不要打仗了。後來,我聽很多老兵都這麼說過。這,是380余萬中國軍人,用生命為我們留下的最為寶貴的遺產。

今天,刺耳的警報聲將響起,這是中國的國恥日。勿忘國恥,不是為了宣揚仇恨,更不是叫囂戰爭,而是知恥而後勇,放下歷史的包袱,讓這個國家的子民,體面而有尊嚴地生活。

真正的國恥,不是山河破碎,而是保護山河的將士們,死無名,生無依。

當年採訪楊劍達時,他曾為我們唱了一首《松花江上》。這,才是真正觸動人心的警報。